"엄마는 내가 바퀴벌레가 되면 어떻게 할 거야?"

뜬금없이 바퀴벌레가 된 딸을 상상해보라니. 누가 이런 황당무계한 질문을 하나 싶지만, 나름 한창 인터넷을 뜨겁게 달군 밈(meme‧인터넷 트렌드)이다. 대체로 이런 질문을 받는 주체는 가족이나 친구, 연인 등 각별한 사이의 사람들이다. 이 사람들만큼은 벌레로 변한 나를 해치거나 방치하지 않을 것이란 기대 때문이다. 참신하기보다도 조금 뻔한지만 감동적인 답변이 이 밈을 빛나게 한다.

이 밈은 프란츠 카프카의 소설 『변신』과 닮았다. 혹은 이 소설에서 유래했을 수도 있겠다. 『변신』은 하루아침에 벌레로 변한 주인공 '그레고르'와 그의 가족 이야기를 다룬다. 그레고르는 가족 구성원으로서 자신이 지워지지 않길 바라지만, 결국 방 안에 고립되어 숨을 거둔다.

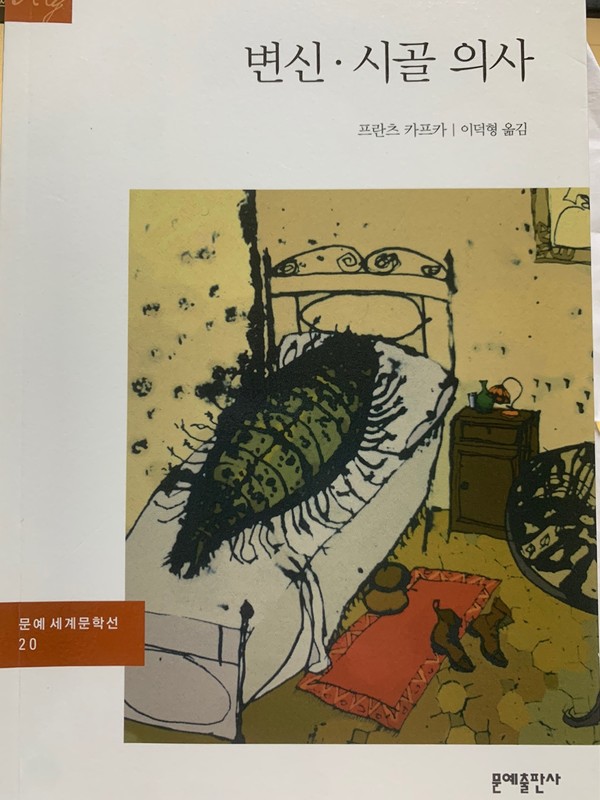

이 소설을 처음 읽은 건 교양 수업 '유럽문학산책'을 들었을 때다. 문학에 문외한이던 내가 매주 고전 소설을 읽고 감상문을 쓰자니 고역이 아닐 수 없었다. 당시 코로나19가 터지면서 전반적인 사회 분위기가 많이 암울해져 있었던 터라 『젊은 베르테르의 슬픔』과 『변신』은 더 읽고 싶지 않았다. 두 작품 모두 해피 엔딩과는 거리가 멀었고, 기괴한 형상의 생명체(?)가 그려진 '변신'의 표지를 보면 기분이 언짢아질 정도였으니.

그런데 내가 이 책을 가족독서릴레이 도서로 선정한 이유는 '바퀴벌레 밈'이 반영하지 못한 '현실'을 묻고 싶어서다. 상상 속 허구의 이야기지만 벌레가 된 그레고르를 대하는 가족의 대응은 꽤 암시적이다. 그레고르의 가족은 처음에 벌레가 된 그를 수발하려 애쓰지만, 시간이 지나면서 그를 골칫거리로 여기는 지경에 이른다. 과연 『변신』을 읽은 후에도 낭만적인 답변이 나올 수 있는가에 대한 나의 작은 실험이다.

바퀴벌레 밈은 『변신』의 결말을 뒤집을 수 있었을까?

어떤 사람들은 그레고르를 정말 '벌레'처럼 취급하는 그의 가족을 비난하기도 한다. 나도 다시 읽기 전에는 그랬다. 하지만 영문도 모르고 자식을 잃은 가족의 설움도 헤아려볼 필요가 있다. 그레고르가 벌레가 된 사실도 오직 본인만이 알뿐이고, 문밖의 상황 또한 그레고르의 시점에서 그려진다.

가족은 벌레가 된 그레고르의 생활 반경을 고려해 방 안의 가구를 치워야 하는지 의논했다. 그레고르는 아끼던 그림만은 치우지 말아 달라는 의사 표현으로 그림 위에 날아가 앉는데, 이 모습을 포착한 어머니가 놀라 의식을 잃는다. 소통의 부재는 그레고르를 죽음으로 이끄는 촉발점이 됐다. 그레고르가 사전에 벌레의 삶에 관해 가족과 이야기할 수 있었다면 결말은 바뀌었을까?

『변신』을 바라보는 다양한 시각 중 하나는 카프카가 '물질만능주의적'인 시대상을 비판하고자 했다는 것이다. 집에서 가장 생산력이 있던 그레고르가 더는 집에 돈을 갖다 바치지 못하자 점차 가족의 외면을 받게 되었다는 해석이다. 이 해석을 따른다면 그레고르 가족에게 바퀴벌레 밈은 그저 껍데기뿐인 농담에 지나지 않겠다.

이 해석에 전적으로 동의하지는 않지만, 이 가정에 존재하는 계약적인 관계성은 부정할 수 없다. 정작 벌레로 변한 그레고르는 부양해야 할 가족을 걱정하기 바빴다. 그에게 '헌신'은 습관이었다. 바퀴벌레 밈 따위를 주고받을 여유가 없는 건 분명해 보인다. 기껏해야 동생 '그레테'에게 간신히 물어볼 수 있지 않았을까.

문밖의 가족도 고립하다

곱씹어 읽다 보니 실험을 향한 의지는커녕 자기반성의 감정만 더 커졌다. 고립된 벌레의 일상에 큰 괴리감이 느껴지지 않았다. 자발적으로 방문을 걸어 잠그고 가족과 단절된 채 살아간다는 점에서 그레고르와 나는 다르다. 바퀴벌레가 된다면 어떨지 스스로 먼저 물어본다. 내적으로는 이미 나도 '변신'했을지 모르겠다.

방을 벗어날 때마다 날아오는 부모님의 질문 공세가 불편했다. 언제는 귀찮다며 투덜댔다. 지금 돌이켜보면 엄마 아빠에겐 나와 대화할 수 있는 유일한 '잠깐'이었다. "같이 살지만 오랜만에 본 것 같다"는 말이 이제서야 가슴을 콕콕 쑤신다.

염치없지만 그래도 여쭤봤다. 내가 바퀴벌레가 되면 어떻게 할 것인지를. 이런 실없는 농담을 대면으로 던지기가 어색해 카카오톡의 도움을 받았다. 엄마는 "소름 끼치게 싫어도 바퀴벌레가 내 자식이라면 예뻐하면서 키워야지"라고 답했다. 뻔한 답에 울컥해진다. 늘 메시지 끝에 하트 이모티콘을 붙이는 우리 엄마는 참 사랑이 넘치는 사람이다. 방 안에 갇혀 잊고 있었다.

아빠는 "사람이 어떻게 바퀴벌레가 돼?"라면서도 "딸인데 집에서 키워야지"라고 답했다. 이 질문을 아빠한테 보내기까지 고민이 많았다. 아빠는 나에게 어려운 대상이다. 무뚝뚝하고 엄격해 '친구 같은 아빠'는 아니었다. 이런 메시지를 보내는 게 너무 낯간지러웠다.

메시지를 보낸 이날 아빠는 집에 돌아와 내 방문을 두드렸다. 문을 열자 아빠는 "바퀴벌레로 안 변했네?"라며 웃어 보였다. 그때 알아챘다. 아, 나도 '친구 같은 딸'은 못 되었구나. 친구 관계란 혼자만의 노력으로는 성립할 수 없는데 말이다.

아쉽게도 부모님이 맞벌이로 바쁘셔서 책을 읽은 후기는 자세히 듣지 못했다. 하지만 책이 난해하게 느껴지지 않을까 걱정한 것과 다르게 두 분은 답변에서 흥미를 보여주셨다. '인간의 내면을 고찰한다'거나 '왜 하필 벌레가 상징 요소였을까' 등 다음에 더 심층적으로 의논할 여지가 있는 주제들이다. <2023 출판문화론/ 고지우>