러시아와 우크라이나 전쟁으로 한창 인터넷이 뜨겁게 달궈졌을 때 읽은 기사가 기억에 남는다. 글보다도 기사에 쓰인 사진이 머릿속에 오래 머물러 있는데 바로 우크라이나의 할머니가 낮은 포복 자세를 하고 총을 겨누고 있는 모습이다. 옆에서는 한 군인이 올바른 조준 위치를 겨냥하는 것을 도와드리고 있다. 비장한 표정과 안정적인 자세의 할머니를 보다 보면 누가 군인인지 구별해낼 수 없을 것이다. 이제 기사의 제목이 기억나기 시작한다. “우리는 망치나 칼을 들고서라도 힘차게 싸우겠다”

이 외에도 “내 나라에서 뭐 하는 거냐”며 러시아 군인의 얼굴 앞에 대고 일침을 가한 여성 등이 있었다. 이 용감한 여성들을 보고 있노라면 나까지 애국심이 솟구치는 기분이다. 그러다 문득 이들이 남성이었어도 기사가 인상적이었을까, 하는 의구심이 들었다. 애초에 기사를 눌러보지도 않았을 수도 있다. 전쟁을 이야기하기에 ‘여성’은 거리가 먼 단어라고 생각해 왔던 탓일까.

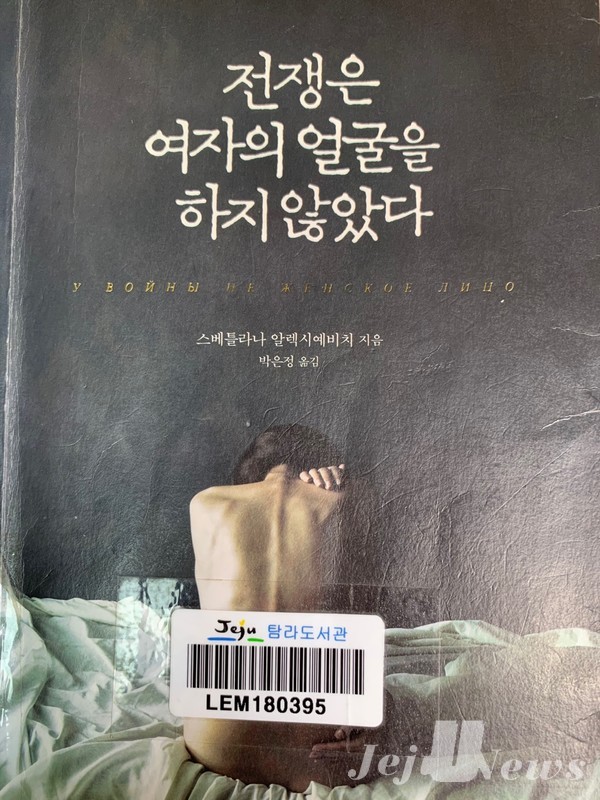

책 『전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다』(문학동네)에서는 원 없이 여성들의 전쟁 이야기를 들을 수 있었다. 하지만 읽다 보면 다른 의미에서 원이 생긴다. 이렇게 목소리를 내길 주저하지 않는 여성들인데 무슨 이유로 침묵해야 했던 것일까. 그 정답은 크게 대단하지 않았다. 전쟁은 남성의 전유물이기 때문에.

저자 스베틀라나 알렉시예비치가 담아낸 그들과의 인터뷰에서 드러나듯 여성들의 전쟁은 남성들의 전쟁과 달랐다. 성과나 활약만을 이야기하는 전쟁이 아니었다는 것이다. 그들의 전쟁 속에는 군인으로서가 아닌, 전쟁을 처음 겪는 한 사람으로서의 이야기, 정말 사람다운 이야기들이 오고 갔다.

책을 읽고 나서 전쟁(war)의 사전적 정의를 곱씹어 봤다. 사전은 전쟁을 ‘인류를 끊임없이 괴롭히는 재난’이라고 표현한다. 현재 우크라이나에서는 성별을 넘어 노인이든 아이든 스스로 총대를 짊어 메는 상황이 벌어지고 있다. 그 상황에 분노의 감정이 앞서기는 하지만 먼저 그들의 용기에 박수를 보내고 싶다. 인류가 만들어내는 이 재난의 반복이 끝을 맺기를 바라면서. <고지우/ 2022 저널리즘문장론>