내 기억 한 공간, 동화책을 떠올릴 때 자리잡고 있는 하나의 장면이 있다. 어린이집을 다닐 때 하루 한 번 동화책을 읽어 주던 시간. 그 시간만 되면 선생님 주변에 옹기종기 앉아 책 이야기를 들었다. 나는 선생님이 읽어주는 책 이야기보다 책장 넘기는 소리를 더 좋아했다. 스-윽 스-윽 하고 넘기는 소리가 어른이 된 지금도 내 귀에 맴돈다.

날이 갈수록 귀하게 다가오는 깨달음이 있다. 바로 ‘배움’보다 ‘느낌’이다. 대상이 무엇이던 간에 느껴야 배움이 된다고 생각했다. 하루하루를 살아보고 온전히 깨달은 나의 감정은 《프레드릭》을 읽고 더욱 단단해졌다.

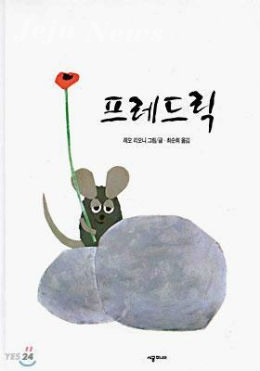

이 책은 들쥐들의 이야기다. 들쥐들은 겨울을 대비하기 위해 분주하다. 단 한 마리, 프레드릭만 빼고 말이다. 다른 들쥐들이 겨울을 나기 위해 양식을 나르는 동안 프레드릭은 햇살과 색을 담고 이야기를 모은다. 얼마 지나지 않아 들쥐들이 준비한 양식은 떨어지고 돌담 사이로 찬바람이 스민다. 침묵하던 들쥐들은 프레드릭이 모아놓은 햇살과 색깔 그리고 이야기를 기억해낸다. 프레드릭은 자신이 느끼고 보았던 멋진 이야기를 들려주고 들쥐들의 마음속에 그것들을 느끼게 한다.

여기서 가장 중요한 부분은 프레드릭이 양식이 아닌 다른 곳에 시선을 둘 때이다. 어느 누구도 프레드릭의 행동을 나무라지 않는다. 암암리에 삶의 다양성을 존중하고 있는 것이다. 이렇듯 이 책은 ‘다름’이 아닌 ‘틀림’의 시각으로 보는 인식을 허문다. 언뜻 보면 게으른 베짱이 이야기 같지만 자세히 들여다보면 결코 흔한 이야기가 아님을 이 부분을 통해 알 수 있다. 기타 치며 노래 부르던 베짱이의 삶도 베짱이에게 가장 큰 행복이었을지 모른다. 《프레드릭》은 놀고 쉬던 베짱이의 태도 마저 다시 돌아본다. 그러면서 우리가 어떤 가치관을 가져야 하는지 거듭 생각하게 한다.

우리는 《프레드릭》 속 쥐들처럼 물질의 풍족을 행복이라 여긴다. 그 속에서 타인에 대한 존중은 빛을 잃는다. 물질에 대한 욕심은 삶을 안일하게 만들 뿐, 행복을 채우진 못한다. 이런 갈증은 내가 하고 싶은 일을 할 때 충족된다.

《프레드릭》을 읽으면서 시인의 삶이 떠올랐다. 사색을 통해 사람들의 공감을 불러오는 것은 참 대단한 일이기 때문이다. 다수의 공감을 얻는 일은 시인이 좋아하는 일을 할 때 이뤄낸 결과물 같은 것이라 생각한다. 특히 안도현 시인이 그렇다. 그는 시에서 이렇게 고백한다. “나는 거대하고 높고 빛나는 것들 보다는 작고 나지막하고 안쓰러운 것들을 좋아한다. 햇빛의 미끄러져 내리는 나뭇잎의 앞면 보다는 뒷면의 흐릿한 그늘을 좋아한다.” 보여지는 일 말고도 작은 일들을 사랑하는 시인의 삶을 빗대어 볼 때 프레드릭의 인생은 꽤 멋진 삶이다.

주황빛으로 물든 교실, 책 넘기는 소리, 친구들의 웃음소리. 어린 시절 느낀 그 마음으로 삶에 드리우는 다양한 색깔과 볕을 모아 두어야겠다. 언젠가 찾아올 춥고 어두운 겨울날에 이야기를 하나씩 꺼내볼 수 있게 말이다. <2016출판문화론 / 이우희>